- Alain Esaic

- 30 dic 2024

- 10 Min. de lectura

Actualizado: 27 ago 2025

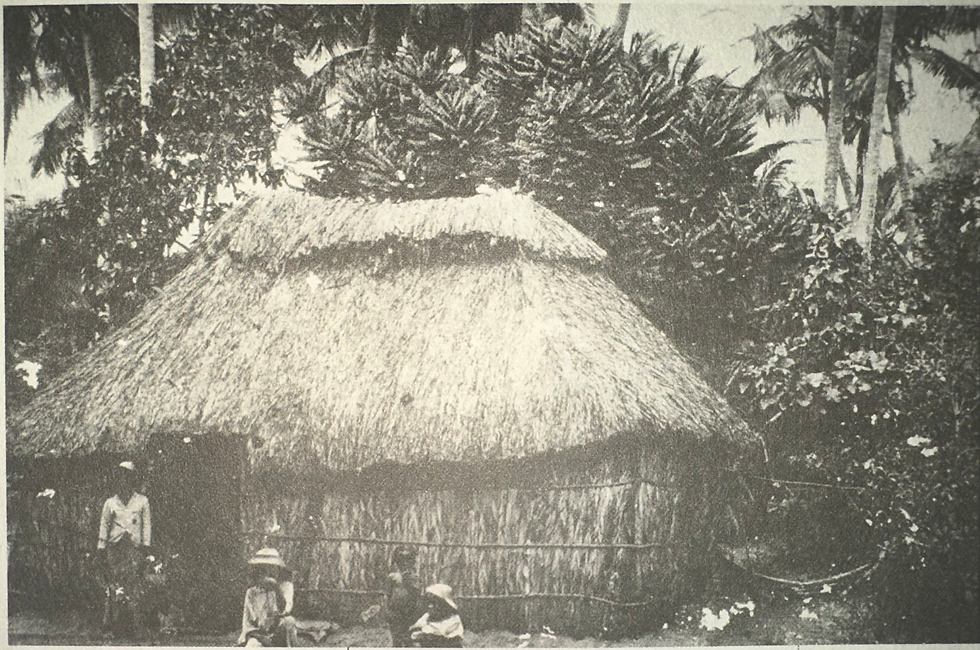

Es Navidad y ando viendo los juegos de la NBA que son ya una tradición para mí en esta fecha. Durante los interludios de los juegos, me fijo en el anuncio de la cerveza Corona. El anuncio presenta una estampa nostálgica, típica del Caribe: la playa al anochecer, las palmas “líricas” como lo describió un cronista de esos que no recuerdo; estas se iluminan con luces navideñas a orillas del mar; abajo, una casa con techo de paja o yagua, simulando un bohío.

Me llamó la atención, porque en PR el bohío está casi extinto. Ni siquiera en el Parque Ceremonial de Tibes se han reconstruido los bohíos que el huracán María destruyó. Cuando hablamos del bohío, estamos hablando de una arquitectura vernácula, no solo en Puerto Rico, sino en todo el Caribe. ¡El bohío fue la unidad de vivienda más utilizada en el Caribe por miles de años! La llegada de los europeos no cambió la enorme dependencia de los borincanos sobre el uso del bohío como vivienda. Cronistas como Oviedo y las Casas incluso anotan en sus escritos que eran de una construcción a los que se hallaban en la ruralía española.

Veamos las cifras del siglo XIX de unidades de vivienda vis a vis la cantidad de bohíos para el caso específico de Puerto Rico. Los números que cito a continuación arrojan cifras irregulares debido a que en algunos casos no se recuperó la totalidad de los conteos, o no se sometió la información solicitada o solo se tomó en cuenta la población urbana y no la rural. Aún así, nos brindan una idea acerca de la cantidad de viviendas construidas con paja, diversidad de palmas como la palma de sierra, tejemaní, yagua, u otro material vegetal similar.

Fuente | Año | Viviendas | Bohíos | Porcentaje |

Visita del gobernador Miguel de la Torre | 1824 | 34,843 | 20,669 | 59% |

Descripciones Topográficas realizadas por mando del gobernador Rafael de Arístegui (solo la mitad de las jurisdicciones) | 1846 | 3,502 | 1201 | 34% |

Administración de Fernando de Norzagaray (la cifra no incluye a Ponce, San Juan ni Mayagüez) | 1853 | 4,827 | 2,433 | 50% |

Estudio Geográfico de Puerto Rico por Manuel Ubeda (población urbana) | 1878 | 14,103 | 6,603 | 47% |

Como podemos ver, las cifras sumadas mantienen una media cercana al 50% hasta bien entrado el siglo, a solo 20 años de la invasión norteamericana. En el siglo XIX hubo cambios significativos en las ordenanzas urbanas. Hay varios motivos para ello, pero es importante señalar entre estos motivos el rol histórico de la Revolución Haitiana que se logra justo en la apertura del siglo, en 1801. Luego de la Revolución Haiitiana, se agudizan las medidas de represión en contra de las poblaciones africanas y descendientes de africanos en las Antillas españolas. Estas medidas de represión se dirigen en contra de cuerpos negros en contra de las viviendas de bohío.

La Revolución de Haití provocó un auténtico temor en el corazón de la hegemonía española. El intento de controlar la población desde la Corona se manifestó en dos objetos de deseo: cuerpo y paisaje. Hubo un control ejercido mediante "la domesticación del territorio", para usar el término de Aníbal Sepúlveda, y un control ejercido sobre los cuerpos mediante la esclavitud, inferiorización de las culturas africanas y el fomento de prejuicios raciales.

El cuerpo incide sobre el paisaje y vice versa. Habita la vivienda y la memoria modular habita el cuerpo de quienes se encargan de construirla y prolongar la continuidad histórica de su estructura física. Ese cuerpo es un eslabón en el tiempo. Hay una relación simbiótica entre el la memoria y la vivienda memorizada como extensión y necesidad del cuerpo. La paulatina eliminación y prohibición del bohío a manos del gobierno español fue estratégica e intencional, como manera de desplazar a la gente junto con la memoria de su modos de vida, así ejerciendo un dominio sobre el paisaje. La fuerza de desplazamiento siempre emanó de los cascos históricos en donde el poder, a la manera de la polis griega, se centrificaba.

Las Leyes de Indias y El Bando de Policía y Buen Gobierno

España se encargó de redactar un cuerpo legal que facilitara el ejercicio de un control poblacional. Las Leyes de Indias, por ejemplo, desde muy temprano en la colonización generaron un debate en España sobre los derechos que debían o no adjudicarse a los nativos, asunto que algunos historiadores han subrayado que generó un periodo de tensión entre la voluntad de los conquistadores y la Corona, sobre todo cuando se emitieron las Leyes de Burgos en 1512. Las Leyes de Burgos pretendieron, pero no lograron, proteger a la población nativa que mermaba frente a los abusos de los colonos y conquistadores.

La compilación de 1680 titulada Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias es otro de los ejemplares de un cuerpo legal notable publicado bajo el mandato del monarca Carlos II. Las leyes regulaban la vida social, económica, política, religiosa y urbana de las colonias españolas. En 1735, una ordenanza municipal o Bando en San Germán prohibió la construcción de bohíos en la plaza pública:

Que los vecinos que tuvieren sus casas en la plaza pública las hayan de reedificar o edificar de obra subida y de teja, para el mayor lucimiento de dicha plaza; y que en ella no se hagan bohíos sino casas buenas por ser la parte principal de esta Villa [...] Que en lo venidero no se permita tener casas en dicha plaza a las personas inferiores en calidad, por ser dicho lugar para las primeras familias, y lo mismo en la calle principal de la Villa (citado por Aníbal Sepúlveda, p. 32; Vol 1., 2004)

No solamente porque es una temprana alusión a la prohibición del bohío, que el uso del término "primeras familias" genera un discurso. He publicado otros ensayos en donde abordo el tema de la herencia grecorromana en el trazado del Viejo San Juan, refiriéndome a la alineación reticulada de las calles. Sin embargo, más allá de la composición del trazado, existe un vínculo con el concepto político de la ciudad-estado o polis griega que se remonta a la koiné o aldea griega. La koiné o aldea griega en la Antigüedad se componía del régimen gentilicio en donde las tierras se distribuían por grupos de familias. La organización de la polis, si bien se anteponía a los intereses de los genos, aún conservaba la jerarquización espacial basada en linaje y oficio, en estatus. Mientras que la polis griega debía apelar al ciudadano ⎯término que excluía a la mujer, el esclavo y el que no viviera en dicha polis⎯, las ciudades en Puerto Rico debieron apelar a intereses europeos y "primeras familias", lo cual se refería a las familias leales a la Corona y de fuerte abolengo peninsular o europeo. Las familias con "pureza de sangre".

Las Leyes de Indias estaban dirigidas de manera general a las colonias. Por otra parte, existían los Bandos de Policía y Buen Gobierno, los cuales dictaban regulaciones regionalizadas. Respondían a necesidades y situaciones específicas o particulares por región en aras de mantener el "orden público". Los Bandos existían desde el siglo XVI. Sin embargo, la aplicación de los Bandos se intensifica, o al menos así parece, desde 1789, coincidiendo así con la Revolución Francesa. En efecto, sus medidas adoptan valores de la Ilustración como la simetría, el orden, la sobriedad... Detrás de estos valores, hay un andamiaje económico que se apoya en el sometimiento y la marginación de las poblaciones africanas, indígenas y mestizas.

La premisa de "seguridad y orden" en realidad estaba más dirigida a familia de “raza pura”; acarreó una violencia soslayada contra toda la gente que no formaba parte de las "primeras familias". El cuco de una familia española era un cimarrón y desde la colonización los cimarrones eran sometidos a castigos morbosos, crueles torturas. La violencia sistémica también pretendía eliminar los valores que no conformaran la ética y estética de la Ilustración europea. Esta violencia será canalizada a través de las prohibiciones. El bohío, que es de herencia afroindígena, figuró como elemento que, simbólicamente, atentaba contra la integridad de la cultura blanca-europea. Era demasiado visible.

En 1823, El Bando de Policía y Buen Gobierno prohibió la fabricación de bohíos techados de paja o yagua. En ese entonces se limitaba al material utilizado para los techos. Más adelante, se prohíbe su fabricación en general. A continuación, incluyo tres artículos del Bando de Policía y Buen Gobierno de 1849 que están bajo el título de "Ornato Público". Corresponden a la administración de Juan de Pezuela, quienes muchos consideran como uno de los gobernadores más represivos de la época.

El factor de los incendios

Los Bandos del siglo XIX se apoyaron de otro factor para justificar la prohibición del bohío: los incendios. Por esta razón, en el Artículo 229 citado arriba, se exige como requisito "la separación de seis varas entre cada bohío" ⎯para evitar la propagación del fuego⎯. El primer Bando que atañe el tema del bohío restringe la construcción del techado de paja o yagua y data de 1823 (Quiles, p. 53), tres años después del gran incendio de Ponce.

"El domingo 27 de febrero de 1820 se desarrolló un voraz incendio que destruyó 106 casas, de lo mejor de Ponce, y redujo a la más simple expresión su riqueza urbana dejando sin albergue dos terceras partes del vecindario" (Questell Rodríguez, p. 8).

Con todo y eso, en el Ponce de 1828 la cantidad de bohíos del pueblo superaba a las otras unidades de vivienda por más de cincuenta unidades con 178 bohíos y 121 casas (Questell, p.9). Otros incendios notables ocurrieron en Guayama (1832) y Mayagüez (1841). Ambos siniestros consumieron más de la mitad de las casas en estos municipios. De ahí la famosa cita del gobernador Fernando de Norzagaray en la cual se refiere a los bohíos como "una pila de combustible lista para prender fuego" (Quiles Rodríguez, p. 53).

Sin embargo, no es del todo correcto asumir que el motivo de la prohibición fuera estrictamente práctico. La ordenanza sangermeña de 1735 delata claramente los orígenes clasistas detrás de los argumentos de los gobernadores. El dilema del riesgo a los incendios añadió un incentivo más práctico para justificar y adelantar medidas que ya contaban con precedentes. Ejemplo claro es el hecho de que las medidas eran flexibles en cuanto a la construcción afuera de los contornos de las plazas y calles principales de los pueblos. Que el bohío, por su naturaleza vegetal, fuera flamable, de eso no hay duda; pero el asunto de preocupación por concepto de visibilidad está tan o más presente que la preocupación por el fuego.

El desarrollo del barrio Bélgica en Ponce, estudiado y documentado por el investigador Eduardo Questell, nos ofrece otro ejemplo sobre cómo las comunidades compuestas de bohíos se agruparon al margen de los zonas de ensanche aprobadas por los municipios. El investigador obtuvo la siguiente cita de los expedientes municipales hallados en el Archivo Histórico de Ponce:

"Las casas de poco valor y de aspecto mezquino irán á la parte este de la zona de ensanche, ó sea después del cierre de la plaza central que determina el proyecto de calles. Ponce, mayo 15 de 1881. El Secretario [firma Joaquín Calvo]." (citado por Questell; p. 44).

Nuevamente, observamos que el énfasis está dirigido hacia el aspecto de la casa, es decir, la apariencia. Invisibilizar la pobreza es, pues, una parte íntegra del proyecto urbano estatal.

Con todos los esfuerzos que hicieron los gobernadores desde su privilegio, la realidad económica de Puerto Rico simplemente no era cónsona con sus aspiraciones de proyección urbana. Ni siquiera en las plazas públicas en donde se centrificaba la aristocracia puertorriqueña era posible eliminar del todo la presencia del bohío, mucho menos cuando precisamente en el siglo XIX se aprueban ordenanzas para traer trabajadores de la zona rural a los centros urbanos. Tal fue el caso de los jornaleros. En el siglo XIX, los trabajadores que no estuvieran bajo el mando de hacendados en las zonas rurales, por ley, debían ser trasladados a los centros urbanos para participar en la industria urbana o las industrias agrícolas circundantes. Se les concedía un solar para la fabricación de sus hogares y en gran medida terminaban construyendo bohíos. Al gobierno español le preocupaba la visibilidad de la pobreza en el centro urbano y a la vez necesitaba la fuerza laboral para su proyecto de desarrollo y progreso decimonónico. La pobreza, en este sentido, es la fuerza del Estado, mas no su imagen idealizada debido a que esas fuerzas, sus modos de vida, representan a la antítesis del Estado.

Conclusiones

Toda la regulación y prohibición del siglo XIX nunca logró eliminar la práctica de construcción del bohío. Solo pudo desplazarla hacia los límites inmediatos de la ciudad, en donde vivían jornaleros, la clase trabajadora que sustentaba la ciudad y proveía los servicios necesarios y vitales para otras clases más aristocráticas. Todo lo contrario: con el aumento demográfico del siglo XIX, la cantidad de bohíos aumentó a la par con la cantidad de gente.

La memoria colectiva de la construcción del bohío se remonta a la población originaria taína y poblaciones africanas, como la yoruba. ¿Hubo influencia española en la elaboración del bohío puertorriqueño a través de los siglos. . Existe un universo por aprender sobre su elaboración. Por ejemplo, la ubicación de la entrada es uno de los elementos que cambia y denota origen étnico. El investigador Edwin Quiles afirma y establece que a finales del siglo XIX, con el nacimiento de barrios populares cerca de los centros urbanos, se empieza a ver una hibridización del bohío, adoptando algunos elementos de las casas urbanas y acercándose a lo que llamamos la casa criolla (Quiles Rodríguez; p. 154). Por ende, el comienzo del siglo XX incluso pudiera describirse como una etapa en donde el bohío estaba evolucionando morfológicamente, lo cual nos regresa al punto cero: ¿cuándo y por qué desaparecieron los bohíos?

Debemos tomar en cuenta lo siguiente: aunque el siglo XIX no logró eliminar el uso y la construcción del bohío, sí estableció un precedente extenso en el discurso de infravaloración del bohío. Después de la Ilustración y a lo largo de todo el siglo XIX, el bohío se leyó como símbolo de pobreza, peligro, falta de higiene... Es una estructura que representó para el discurso colonial una amenaza a la salud/seguridad pública y un obstáculo para el desarrollo. El discurso legal decimonónico sentó las bases para la eliminación del bohío más adelante en el siglo XX, sobre todo con el proyecto de industrialización masiva conocido como Manos a la Obra.

Fuentes:

Bando de Policía y Buen Gobierno de 1849. Enlace

Castro Arroyo, María de los Ángeles. "Los moldes imperiales: ordenamiento urbano en los Bandos de Policía y Buen Gobierno". Revista Cuadernos de la Facultad de Humanidades. 1984, UPRRP. Enlace

Questell Rodríguez, Eduardo. Historia de la Comunidad Bélgica de Ponce a partir de la Hacienda Muñiz y otros datos. Mariana Editores, Puerto Rico. 2018

Quiles Rodríguez, Edwin R. San Juan tras la fachada: Una mirada desde sus espacios ocultos (1508-1900). Segunda edición, aumentada. Editorial ICP. San Juan, Puerto Rico. 2014.

Sepúlveda, Aníbal. Puerto Rico Urbano. Vol. 1-4. Ediciones Carimar. San Juan, Puerto Rico. 2004. Enlace